胡硕堂|评论:天地同和,万物一体

论罗玉鑫绘画中的儒释道精神与工笔诗意

广东美术界在第十四届全国美展上取得历史性突破,广州画院副院长罗玉鑫以《休戚与共》夺得中国画金奖,广东多位画家亦斩获佳绩。这一成绩不仅标志着广东美术创作的高度繁荣,更折射出当代中国画在主题深化与语言革新上的重要突破。中国美术家协会美术理论委员会主任尚辉指出:“中国画金奖作品《休戚与共》,代表着当代中国画在近年来探索题材的方向和成果。”在获奖作品中,画家罗玉鑫的作品尤为引人注目,其以工笔花鸟为载体,融环保主题于传统笔墨,在艺术语言上追求“提纯”与象征性,在精神层面上则体现出儒家的天下情怀、道家的齐物观照与佛家的慈悲意识,形成了一种兼具视觉张力与哲学深度的美学风格。

罗玉鑫作 《大雪小雪》

一、儒释道精神的融合:生态主题背后的哲学底蕴

罗玉鑫副院长的创作始终围绕生态保护与生命共同体展开,这一主题选择并非偶然,而是深植于中国传统文化中儒、释、道三家思想的共同土壤。儒家强调“仁民爱物”

“天人合一”,主张将仁爱之心由人推及万物,以“天下”视野观照世界。《休戚与共》中北极熊、独角鲸等动物与冰原环境的和谐共存,正是儒家“万物并育而不相害”理念的视觉呈现。画面中动物家族之间的亲密关系,以及冰层上下空间的自然衔接,暗示了人与万物休戚与共的命运关联,呼应了张载“民胞物与”的胸怀。

道家思想则更多体现于其自然观与艺术手法中。老子强调“人法地,地法天,天法道,道法自然”,主张顺应自然规律,反对人为干预与破坏。庄子则提出“齐物”思想,否定人类中心主义,主张万物平等。在《休戚与共》《无忧之地》等作品中,动物并非被描绘为被观赏的客体,而是与自然环境平等共生的主体。画家罗玉鑫通过淡化物象本身的刻画,突出物象之间的关系,营造出素净安宁的意境,这正是道家“无为而治”“大道至简”思想的艺术体现。其构图上的空间转换与虚实处理,亦暗合了中国山水画中的“三远法”与游移透视,体现出道家对时空自由与精神超越的追求。

佛家思想则体现为对生命的悲悯与关怀。佛教主张“众生平等”“慈悲为怀”,强调对一切生命的尊重与护佑。罗玉鑫老师在《归路》中描绘铁笼中的果子狸、穿山甲等动物,直接指向人类对野生动物的侵害,充满悲悯与控诉;而在《和光》中,则以鸽子等意象象征和平与希望,传递出对和谐世界的祈愿。这种既直面现实苦难又不失理想光芒的创作态度,正是佛家“悲智双运”精神的体现。

值得注意的是画家罗玉鑫并未机械地拼贴三家思想,而是将其融会贯通,形成了一种整体性的自然观与生命观。在其画面中,儒家的伦理关怀、道家的自然哲思与佛家的慈悲精神共同作用于同一视觉叙事,使作品既具有现实关照,又充满超验意味。

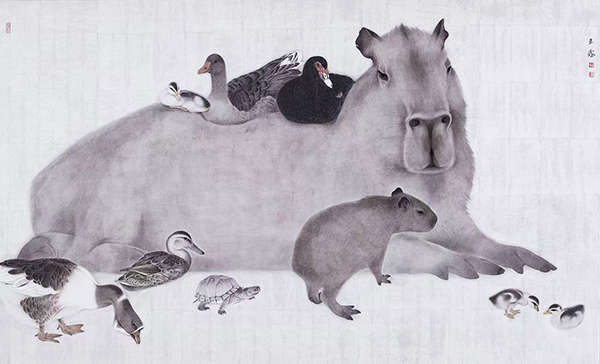

罗玉鑫作 《无忧之地》

二、工笔花鸟的诗意革新:从形式语言到精神表达

罗玉鑫副院长的艺术成就,不仅在于其思想深度,更在于她为传统工笔花鸟画注入了新的表现力与时代内涵。从北宋李公麟的《五马图》,到元代赵孟頫的《浴马图》始终追求以形写神、以线传意。画家罗玉鑫正是在这一传统脉络中,以极地生灵为题材,重新激活了宋人的美学基因。如她的作品《休戚与共》和《大雪小雪》等,以纯墨铺染与笔线勾勒为主,摒弃色彩喧嚣,聚焦于黑白世界的丰富层次。她笔下的北极熊与虎鲸,并非简单的形态摹写,而是通过疏密有致的线条、虚实相生的墨韵,捕捉其栖居于至寒之地的恬淡与坚韧。这种手法直接呼应了李公麟的“以线立骨”和赵孟頫的“简中求丰”,而且注入当代生态关怀——动物不再是孤立的客体,而是互依互存的生命共同体。

画家罗玉鑫的笔法极尽概括,却丝毫不减神采。北极熊蜷缩的慵懒、虎鲸游弋的灵动,皆在寥寥数笔中跃然纸上。这种“减笔见意”的追求,既是传统技法的传承,更是哲思的延伸:在极简中蕴含极繁,在至净中映照至深。她以墨色的浓淡干湿,构建了一个既真实又超验的冰雪世界,隐喻着人与自然共生共荣的永恒主题。罗玉鑫老师的艺术,不仅是白描技法的当代延续,更是宋人“格物致知”精神的现代化表达。她以笔线为桥,连接古今;以墨韵为镜,照见生命本质。在形与神的辩证中,让古典美学在新时代的土壤中重新生根发芽。正如,中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席林蓝强调:“罗玉鑫的金奖作品《休戚与共》聚焦人类的生态环境,作者把传统工笔画的技法与现代构成意识的布局相结合,充分体现青年美术家的胸怀与格局。”

在学习传承古人的基础上,画家罗玉鑫通过主题拓展、语言提纯与形式重构,成功将这一画种推向宏大叙事的前沿。首先,最突出的手法是“提纯”。正如她所言,“提纯并不等于简单化”,而是通过剔除冗余细节,强化物象之间的关系,使画面在简洁中蕴含丰富意味。在《休戚与共》中,北极熊的造型经过高度概括,冰层与海水的处理也趋于抽象化,而且通过墨色浓淡、笔触疏密的变化,营造出冰原的苍茫与海洋的深邃。这种“以少胜多”的手法,既保留了工笔画的精细特质,又融入了写意画的精神性,使作品在视觉上具有冲击力,在心理上引发大家的共鸣。

其次,她善于运用符号与象征强化主题表达。鸽子、北极熊等形象不仅是自然物象,更是承载文化意义的符号。在《和光》中,21只鸽子与光影的交融,既是对和平的祈愿,也是对天地之光的礼赞;《谁说风过无痕》与《红云》则呈现动物群像象征生命的多样性与珍贵性。这种符号化处理并非概念化图解,而是建立在扎实的写生基础上,通过观察与思考提炼而出,既具有生动的造型,又富有诗意暗示。她环保题材的作品,经常让人们想起东晋诗人陶渊明的田园诗“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”的画面,让观者触摸到乡村的宁静和谐与诗情画意!

再次,画家罗玉鑫在构图与空间处理上展现出大胆的想象力。她打破传统花鸟画的折枝范式,采用全景式、分镜式甚至超现实的空间结构,如《休戚与共》中冰层上下的空间并置,《家园》中多物种的同时呈现,均体现出她对传统“三远法”的创造性转化。这种空间处理不仅拓展了画面的物理维度,更打开了观众的心理维度,使观赏者在有限画面中感受到无限世界的丰富多采。

罗玉鑫作 《休戚与共》

三、从写生到创作:艺术家的心性修炼与时代使命

罗玉鑫副院长分别在著名画家方楚雄先生、姜宝林先生的指导下,完成了硕士和博士的学习深造。方楚雄先生评价她时说:“玉鑫在艺术上追求唯美和经典。她注重技法,画面既有宋人的精勾细染,又有清人的没骨随性。所以她的工笔画工而不板,细而不腻。清新、严谨而有格调”。她在导师的指导下,加强对自然的深刻观察与对生活的真实体悟。她在长期的创作中感悟到要善于在观察客体对象的基础上进行主题的提炼与升华。因此,她的作品虽源自自然物象,却经过心灵的过滤与重构,最终呈现出一种既真实又理想化的自然图景,与田园诗般的浪漫情怀。

当然,这种创作方式要求艺术家必须具备深厚的哲学、美学和心性修养。罗玉鑫老师的作品中透露出一种沉着淡定、细致精微的气质和人文关怀,这正是她长期对艺术的执着热爱,与内心文化沉淀的结果。她曾在访谈中提到“找准自己的‘人设’”,实则是强调艺术家应真诚面对自身生活与环境,找到与个人气质契合的表达方式。她的成功并非偶然,而是建立在对传统优秀文化的深入研究、对自然的持续观察以及对时代的敏锐感知之上。

更重要的是画家罗玉鑫的艺术实践,回应了当代艺术的核心命题:如何在全球生态危机与文化转型中重新定位艺术的功能。她的作品表明,艺术不仅是审美对象,更是思想载体与精神媒介。通过将生态主题与传统笔墨结合,她既延续了中国画的文化基因,又赋予其新的时代意义。她的探索证明工笔花鸟画不仅可以表现雅趣闲情,更可以承载宏大叙事,参与全球性议题的讨论。

结语:迈向一种新的人文自然主义

画家罗玉鑫的艺术,代表了中国当代工笔花鸟画的一种重要走向:在继承传统的基础上,融汇多元文化思想,回应时代关照,最终形成一种兼具民族性与世界性的美学风格。她的作品既扎根于儒家“天下情怀”、道家“齐物观照”与佛家“慈悲精神”的哲学传统,又通过“提纯”“象征”“空间重构”等手法实现了艺术语言的创新。中国美术家协会理事、广东省美术家协会副主席方土对罗玉鑫的作品给予高度的评价:“她的工笔花鸟画给人传达的是诗意性的意味,其生动的动物造型,强烈的画面形式感,强化的符号特征,传达出作者生活体悟以及给人想象的空间。”

在人类面临生态危机、精神异化的今天,画家罗玉鑫的艺术提示我们:人与自然不是对立关系,而是命运共同体。她的画作如《休戚与共》《和光》《家园》等,既是对自然生态环境的礼赞,也是对人类文明的反思与祈愿。其作品告诉我们,真正的艺术不仅是技巧的展示,更是心灵的对话;不仅是现实的再现,更是理想的重构。

正如罗玉鑫老师所言:“艺术需要打开想象力,它并非是科普再现,而是艺术家内心情感的外化。”在她的笔下,工笔花鸟画不再是小情小调的装饰,而是承载着人类共同命运的大叙事。这种艺术,既是个人的心性体现,也是时代的精神印记;既是中华民族的,也是世界的。它向我们彰显在传统与现代、人与自然的对话中,中国画依然具有无限的生机与可能。

胡硕堂 2025年8月於广州天河

﹝胡硕堂:中国散文协会会员、中国纪实文学研究会会员、中国楹联学会书画艺术委员会委员、广东省作家协会会员、广东省文艺评论家协会会员、广东省书画家协会理事、广州市作家协会理事、广州市文学艺术研究会常务理事、广州市天河区文联副主席、天河区作家协会主席。﹞